Minggu lalu, seorang kawan kuliah saya asal Yaman menelepon dan berkata:

“Kami di Yaman tak hanya menderita karena perang, tapi karena kami tak mampu memproduksi makanan sendiri.”

Ya, Yaman sejak lama bergantung pada impor pangan — lebih dari 80%.

Dan ketika jalur logistik terputus karena konflik, yang runtuh bukan hanya pasokan — tapi daya tahan nasional mereka sendiri.

Di benua lain, Amerika Serikat — negeri asal Colonel Sanders, sang maestro ayam goreng — mengalami krisis telur.

Rakyat AS berang karena American breakfast itu lazimnya pakai (dua) telur, dan bulan lalu harga satu butir meroket hingga Rp. 8 ribu (~ Rp. 100 ribu per lusin).

Negara adidaya pun dibuat pusing saat pasokan pangan terganggu.

Dan baru-baru ini, Jepang — negara maju yang dikenal sebagai eksportir beras — sedang menghadapi krisis beras.

Fenomena ini membenarkan wejangan Bank Dunia dalam Global Economic Prospects 2025:

Ketahanan pangan bukan sekadar pelengkap kebijakan — ia adalah prasyarat utama pertumbuhan.

Nah, Indonesia bagaimana?

Alhamdulillah, Indonesia masih terus surplus telur dan stok beras pun aman di kisaran 3-4 juta ton. Menariknya, Malaysia kemarin ingin mengimpor beras dari Indonesia.

Jadi ketika Presiden Prabowo berfokus pada swasembada pangan — itu bukan romantisme masa lalu. Itu pragmatisme masa kini, dan fondasi kedaulatan untuk masa depan.

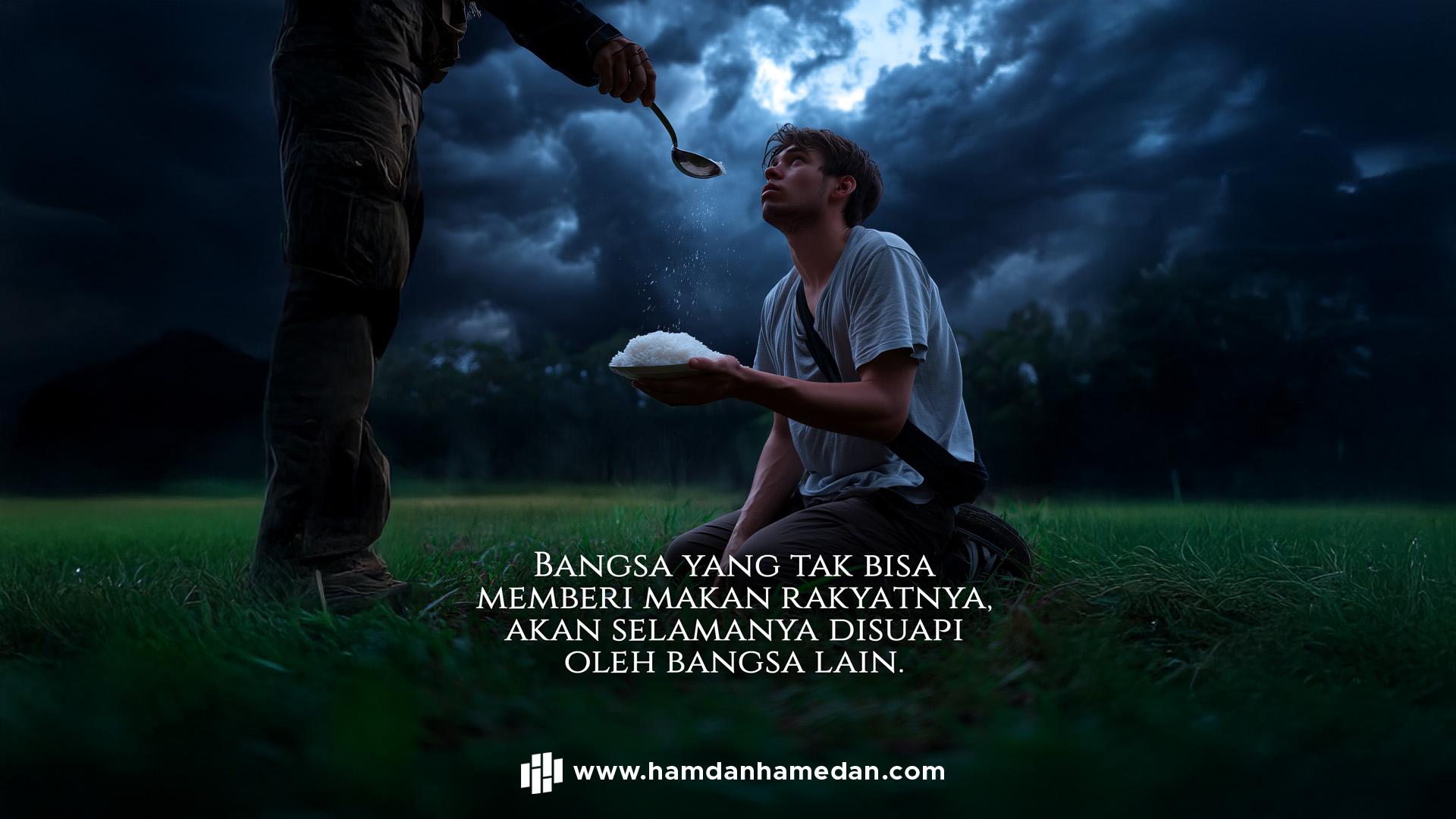

Yang terlihat mungkin hanya soal sepiring makanan — tapi yang sedang dibangun adalah kedaulatan, kemandirian.

Kenyataannya, pangan adalah kehidupan.

Dan hari ini, kita berdiri di persimpangan sejarah.

Mau menjadi bangsa seperti apa?

Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Atau menjadi bangsa yang pergi ke sana-sini mencari bantuan negara lain saat banyak negara pun sedang butuh pasokan pangan?

Sejarah mengajarkan: bangsa yang tak bisa memberi makan rakyatnya, akan selamanya disuapi oleh bangsa lain. Dan bangsa yang terlalu lama disuapi, akan lupa rasanya merdeka.